Купеческое сословие Чернского уезда

Став в 1777 году уездным городом в составе Тульской губернии, Чернь состояла из 15 улиц и переулков, где располагалось 148 домов, 4 лавки, 1 питейный дом, 1 пивоварня да 4 деревянные церкви в городе и вне его. В городе проживало 226 человек, из них 62 мещанина, 153 однодворца и 11 человек, «которые платят подушные деньги своим господам». В «Описании города Черни 1784 года» сказано: «Купцов не было в сем городе до 1784 года, а находились одни только мещане. В сем году некоторые из оных мещан вступили в купеческое звание и умножены присоединением к ним, по открытии наместничества, некоторого числа из церковников и отпущенных на волю людей. Торгуют пенькою, салом и кожами, покупая на торгах и отправляя для продажи во Мценск, Болхов и Белёв. В лавках имеют самое малое число товару, нужного по большей части для крестьян. Есть однако ж в некоторых селениях хлебные торги…»

Александр Григорьевич Зеленецкий в очерке «Город Чернь и его уезд», опубликованном в 1850 году, писал: «Некоторые из жителей занимаются купечеством, мастерством сапожным, столярным, портняжным, плетением кружев; дома три торгуют лесом; многие промышляют в уезде садами и огородами… Большая часть жителей ведёт мелочную торговлю; а позажиточнее – скупая товары у них и в уезде, отправляют оптом в другие города. Главная торговля состоит в покупке пеньки, кож и частью разного рода хлеба. Кожи отвозят в Болхов почти на 50 000 рублей серебром, пеньку – до 29 000 пудов в Белёв и Калугу, а почётный гражданин Попов отправляет на барках в С.-Петербург до 36 000 пудов пеньки и до 250 бочек конопляного масла. Сверх того, в самом городе продают в небольшом количестве сукна, материю разного рода, сахар, чай, курительный табак, сигары, мясо, свечи, мыло, иностранные вина, конопляное, маковое, деревянное, прованское масло, бакалейные товары, коноплю, муку пшеничную и гречневую, соль, дёготь, крупу, разного рода рыбу и прочие товары. Всего в обороте бывает товаров почти на 200 000 рублей серебром. В городе три ярмарки: Никольская 9 мая, Казанская 8 июля и Покровская 1 октября, на которые товару привозится на сумму до 15 000 рублей серебром. На Никольской большей частию в продаже бывает рогатый скот, лошади и пенька. На Казанской – пенька, холст, домашние сукна, а на Покровской преимущественно – скот и съестные припасы. На всех ярмарках бывает от 10 до 12 лавок с красными, железными и бакалейными товарами. Все они, удовлетворяя некоторым потребностям, важны для города. Сверх того, по пятницам бывает торговый день. В городе есть салотопенный завод купца А. Попова для выделывания свечей, продажа которых в городе производится на сумму 2 500 рублей серебром.

В городе старанием братьев Поповых воздвигнута и украшена церковь Николая Чудотворца с двумя приделами; Покровская, построенная купцом Глаголевым и другими».

В книге П. И. Малицкого «Приходы и церкви Тульской епархии: извлечения из церковно-приходских летописей» 1895 года упоминается ещё ряд фамилий представителей купеческого сословия в качестве храмо- строителей: «…На содержание Крестовоздвиженской соборной церкви используется часть средств, получаемых с двух больших домов, пожертвованных в пользу церкви купчихою Долбишевою. Доход с этих домов к 1894 году возрос до 3878 рублей.

Настоящий приходской храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, каменный, с двумя приделами в трапезной церкви: во имя Василия Великого и во имя Всех Святых, строился с 1818 по 1856 годы. Сначала была построена трапезная церковь с приделом в честь Василия Великого в 1818 году тщанием купца В. М. Сотникова с помощью прихожан и доброхотных дателей. В 1838 году была построена старанием того же Сотникова и прихожан настоящая церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, освящённая в 1843 году.

Каменный храм во имя Успения Божией Матери был построен в 1794 году иждивением чернских купцов братьев Ст. и А. Васильевых.

Храм во имя Святителя Николая в селе Новоникольское (Альховец) был построен в 1796 году местным помещиком, действительным статским советником Николаем Ефимовичем Мясоедовым. А в 1860 году была проведена капитальная перемена двух придельных иконостасов во имя Преподобного Сергия Радонежского и во имя святого Пророка Ильи на средства чернского купца Никиты Александровича Александрова.

В селе Покровское на Плаве в храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы в 1876 году были переделаны и заменены новыми три иконостаса на средства купца Тихона Васильевича Белобородова (более 2000 рублей).

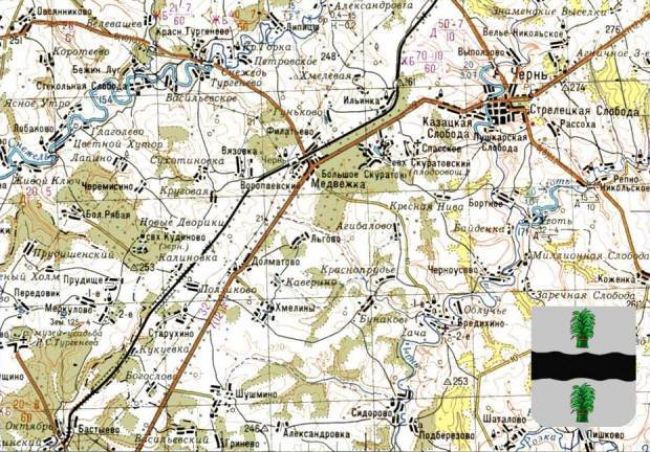

В храме во имя Святого Иоанна Богослова в селе Богословское-Шушмино в 1864 году на средства купца К.И. Лахтина был устроен левый придел во имя Св. Николая Чудотворца.

В отделке храма во имя Нерукотворного Образа Спасителя в с. Знаменское-Девочкино принимали участие церковный староста И.С. Скребницкий и чернский купец Аленичев-Попов.

Храм во имя св. Александра Невского в селе Малое Скуратово был построен в ознаменование освобождения крестьян от крепостной зависимости при особых пожертвованиях чернского купца А.К. Кочетова, тульских купцов братьев Васильковых и князя Виктора Васильевича Кугушева. Храм был освящён в 1876 году.

Ценным источником информации по истории городской жизни служат автобиографические повести писателей, детство и юность которых прошли в Черни и Чернском уезде.

Владимир Иванович Дмитревский в своей повести «Ветер в старых липах» вспоминает: «Школа подготовки в гимназии, реальные и коммерческие училища Е.А. Соколовой» помещались в нижнем этаже серого деревянного двухэтажного дома. Дом стоял на главной улице (Соборной или Крестовоздвиженской) и принадлежал купцу I гильдии восьмидесятилетнему Ивану Ивановичу Соколову – мужу Елизаветы Александровны… У него длинные, совершенно белые волосы, ровненько подстриженные в скобку, и белая расчёсанная борода. Очень похож на портрет Ивана Сергеевича Тургенева, особенно если бы писателю стукнуло сто лет… Елизавета Александровна была очень бодрой женщиной, даром что под шестьдесят. Когда-то, в бесконечно далёком прошлом, была Лиза-Лизавета стройной, как ёлочка, сероглазой учительницей церковно-приходской школы, страстно любила читать, участвовала в драматическом кружке любителей, декламировала стихи. В жёны её, бесприданницу, взял первейший чернский купец. Стала молоденькая учительница одной из самых важных персон уездного городишки, зашуршала плотными шелками, ослепляла пестротой кашемировых шалей и кружевной тонкостью оренбургских платков. С книгами она не расставалась и больше всех в городе выписывала разных журналов. А когда годы войны и Февральская революция изрядно порастрясли мошну «Ивана Древнего» (так купца Соколова называли в городе), Елизавета Александровна, проявив недюжинную энергию и деловитость, основала «школу по подготовке», и за деньги, притом немалые, принялась превращать местных лоботрясов в примерных учеников…»

Георгий Алексеевич Скребицкий в повести «От первых проталин до первой грозы» тоже упоминает о семействе купцов Соколовых: «В маленьких городках в старые годы всегда бывало одно и то же: вся торговля находилась в руках какой-нибудь известной во всём уезде купеческой фамилии. Так было и в Черни. У нас в городке торговлю держали купцы Соколовы. Они торговали галантереей, обувью, продуктами… вообще всем, в чём только случалась нужда у местного населения. Самый старший и самый богатый из Соколовых – Иван Андреевич имел магазин красных товаров (то есть материи). Помещался он в центре города на Соборной площади. У входа низким поклоном встречает седой благообразный старичок. Белые как снег волосы по старинке подстрижены в скобку. Белые усы, белая округлая борода. Одет во что-то чёрное, долгополое, наглухо застёгнутое до самого горла… Иван Андреевич Соколов был важное, уважаемое лицо в нашем городе – не только самый богатый купец, но ещё и церковный староста в соборе. Там по субботам и воскресеньям он стоял за высокой конторкой и продавал восковые свечи. Иван Андреевич был известен всем своим благочестием. При добровольной подписке на новый колокол для собора первый подписал своё пожертвование – сто рублей… Не меньшей, а, пожалуй, даже большей известностью, чем сам Иван Андреевич, пользовалась у нас в городке, да и во всём уезде, его жена Елизавета Александровна. Про них частенько говорили: «Весь свет обойди, а второй такой пары не сыщешь». Иван Андреевич был пригожий лицом старичок, чистенький, аккуратный, смышленый от природы, но почти неграмотный, что, впрочем, не помешало ему приобрести большой капитал… Елизавета Александровна ни в чём не походила на своего супруга. Она была на редкость страшна, неряшлива в одежде и больше всего напоминала огромную, разжиревшую и человекообразную обезьяну. В противоположность своему полуграмотному мужу она была хорошо образована, когда-то окончила Смольный институт и свободно владела несколькими языками. Цель её жизни заключалась в том, чтобы учить детей. Она обучала всем предметам мальчиков и девочек, начиная с первого и до пятого класса гимназии… С каждого ученика Елизавета Александровна брала плату по десять рублей в месяц, а учеников бывало по два, а то и по три десятка… Так и доживали свой век самые старые представители купеческого рода Соколовых. Они жили в собственном двухэтажном доме на главной, или, иначе, Соборной улице. Их дом был известен всему нашему городку, всему Чернскому уезду… А в просторном, красивом доме на углу Соборной и Никольской улиц жила семья родного брата старшего купца Соколова – Василия Андреевича Соколова. Когда-то, в молодости, Василий Андреевич тоже имел собственную торговлю, но давно уже бросил этим заниматься и жил на доходы со своего капитала. Ни он, ни его жена Аделаида Александровна вообще ничем не занимались. Жили они, как сами любили говорить, в собственное удовольствие. А удовольствие заключалось в том, что Василий Андреевич осенью и зимой охотился с гончими на зайцев, а остальное время проводил, сидя у окна, раскладывая пасьянс и разглядывая редких прохожих. Вечером он обычно отправлялся в клуб поиграть в карты «по маленькой», чтобы много не проиграть. Вообще Василий Андреевич на купца ничуть не походил: стригся бобриком, брил бороду, оставляя только усы. Одевался в пиджак, брюки навыпуск и штиблеты. Курил папиросы, в церковь ходил только раз в году. Да и компанию водил не с купечеством, а с местной интеллигенцией…».

Сословный состав населения Черни постоянно менялся. Например, в 1847 году в городе проживало 2067 жителей, из них 124 дворянина, 377 купцов, 4 почётных гражданина и 1493 мещанина. А через десять лет, в 1857 году из 3012 чернян к дворянскому сословию принадлежало 230 человек, к купеческому 504 человека, к мещанскому сословию 1984 человека, почётных граждан 9. В 1868 году к купеческому сословию было приписано уже 683 человека, а по данным всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года в Черни из 3660 человек к купеческому сословию относились всего 113 человек.

Наталья ЗАЙЦЕВА